)

こんにちは!鹿児島の不眠専門 ZEN鍼灸接骨院の栫漸(かこいぜん)です。「睡眠時間確保できない仕事」で、日々の疲れが取れず、どうすれば良いかと悩んでいませんか。忙しくて寝る時間がないと感じる中で、健康を維持し、仕事のパフォーマンスを落とさないためには、睡眠の確保する方法や、その質を高める工夫が不可欠です。夜勤などで不規則な勤務体系の方や、必要な睡眠時間が長いロングスリーパーの方にとっても、仕事の効率化を図りながら、いかにして質の良い休息を得るかは大きな課題と言えるでしょう。

この記事を読むことで、睡眠時間確保できない仕事に就いている方が具体的に何について理解を深められるかをご紹介します。

睡眠時間の確保が難しい仕事には、長時間労働や不規則な勤務体系が大きく影響している場合があります。例えば、営業職は顧客対応や残業が多く、勤務時間が長くなりがちです。顧客の都合に合わせた時間外での対応や、目標達成のためのプレッシャーから、どうしても労働時間が延びてしまう傾向が見られます。出張が多い場合であれば、移動時間も睡眠時間を圧迫する要因となり、疲労が蓄積しやすいと言えるでしょう。

IT関係の仕事では、プロジェクトの締め切りや予期せぬトラブル対応のために深夜まで作業をすることが少なくありません。システム障害が発生した際には、時間帯を問わず緊急対応が求められることもあり、これが不規則な睡眠につながる一因です。また、常に新しい技術を習得する必要があるため、業務時間外の自己学習が睡眠時間を削る要因となることもあります。

医療従事者は、夜勤や当直、そして残業が常態化しており、睡眠時間が不規則になる傾向があります。緊急手術や急患への対応は予測が難しく、勤務時間が大幅に延長されることも珍しくありません。人手不足の状況下では、一人当たりの業務量が増加し、患者の命に関わる責任感から、休憩時間も十分に取れない場合があるのです。

サービス業ではシフト制の勤務形態が多く、店舗の営業時間に合わせて早朝から深夜まで勤務することがあります。繁忙期にはシフトが詰まり、連勤が続くこともあり、十分な睡眠時間を確保するのが難しい状況にあります。顧客からのクレーム対応など、精神的な疲労も蓄積しやすい職種であると言えるでしょう。

運輸業の運転手や乗務員も、勤務時間が長く、休憩時間が不規則になることが課題です。長距離運転による拘束時間の長さや、交通状況による遅延が勤務時間をさらに延長させることもあります。荷物の積み下ろし作業など肉体労働も伴うため、身体的な疲労も蓄積しやすいのです。法的に定められた休憩時間が確保されていても、十分な休息が取れないと感じるドライバーも少なくありません。このように、多岐にわたる職種において、睡眠時間の確保が困難な状況が見受けられます。

夜勤やシフト制の勤務形態は、睡眠時間の確保を難しくするだけでなく、人間の体内時計に大きな影響を与えます。本来、人間の体内時計は日中の光を浴びることでリセットされ、夜になると睡眠を促すホルモンであるメラトニンが分泌される仕組みになっています。しかし、夜勤によってこの自然なリズムが崩れると、脳が昼夜の区別をつけにくくなり、メラトニンの分泌が適切に行われなくなってしまうことがあります。その結果、寝つきが悪くなったり、たとえ眠れたとしても眠りが浅くなったりすることがあります。

このような状態が続くと、睡眠の質が著しく低下し、日中に強い眠気や倦怠感を感じやすくなります。これは、単に睡眠時間が短いという問題に留まらず、生体リズムの乱れが原因で、心身の健康に多大な悪影響を及ぼす可能性が高まります。例えば、消化器系の不調や免疫力の低下、さらには精神的な不安定さにつながることもあります。体内時計の乱れは、長期的に見ると生活習慣病のリスクを高めることにもつながるため、夜勤に従事する方は特に注意が必要です。

睡眠不足は、集中力や判断力の低下、疲労感、ストレス増加、免疫力の低下など、様々な悪影響を及ぼします。これは仕事のパフォーマンスに直結し、普段ならしないようなミスを引き起こす可能性が高まります。また、精神的な側面では、感情が不安定になったり、認知力が低下したり、ひどい場合には抑うつ状態に陥ることもあります。身体的な健康にも影響があり、高血圧や糖尿病といった生活習慣病のリスクを高める可能性も指摘されています。さらに、食欲を増進させるホルモンであるグレリンの分泌が増え、食欲を抑えるレプチンの分泌が減少することで、肥満のリスクも高まることが分かっています。

以下に、睡眠不足が招く主な心身の不調をまとめました。

| 身体的な不調 | 精神的な不調 |

|---|---|

| 慢性的な疲労感 | 感情の不安定化 |

| 倦怠感 | 認知力や判断力の低下 |

| 免疫力の低下 | 抑うつ状態 |

| 高血圧 | ストレス増加 |

| 糖尿病 | 不安感の増大 |

| 肥満 | イライラ感の増加 |

世の中には、他の多くの人よりも長い睡眠時間を必要とする「ロングスリーパー」と呼ばれる人々が存在します。彼らは一般的に、日中のパフォーマンスを維持するために8時間から10時間程度の睡眠が必要とされています。しかし、日本の一般的な労働環境では、フルタイム勤務や残業が常態化しているため、ロングスリーパーが十分な睡眠時間を確保することは非常に困難です。睡眠不足が続くと、ひどい頭痛や集中力の著しい低下を招き、仕事に支障をきたすことがあります。

このような状況を改善するためには、柔軟な働き方が鍵となります。例えば、あるロングスリーパーのエンジニアは、以前のフルタイム勤務で心身ともに疲弊していましたが、6時間勤務、フルリモート、フルフレックスという条件の会社に転職したことで、睡眠時間だけでなく自由時間も確保できるようになり、体調が安定し、仕事の質も向上したと報告しています。これは、個々の睡眠特性に合わせた働き方を選択することが、健康維持とパフォーマンス向上の両面でいかに重要かを示しています。

睡眠時間を十分に確保できない場合でも、短い睡眠時間で疲労回復や睡眠の質を高めるための工夫は可能です。まず、就寝前の行動を見直すことが重要です。寝る1~2時間前にはスマートフォンやテレビの視聴を避けるようにしましょう。これらのデバイスから発せられるブルーライトは脳を覚醒させる作用があるため、眠りにつきにくくなる原因となります。また、睡眠前にカフェインや食事を摂ることも避けてください。カフェインには覚醒作用があり、食後は消化活動によって体が休まりにくくなります。

次に、睡眠環境を整えることが大切です。寝室の温度や湿度を快適に保ち、音や光を遮断することで、より深い眠りへと誘われます。もし、寝る前にどうしてもスマートフォンなどを見てしまう場合は、ブルーライトカットメガネを使用したり、デバイスのナイトモードやスクリーンタイム機能を活用したりするのも一つの方法です。さらに、おでこに冷えピタを貼って脳の温度をクールダウンさせることも、覚醒した脳を落ち着かせるのに役立ちます。就寝前に軽いストレッチを行うことも、身体の緊張をほぐし、リラックス効果を高めるため、快眠につながります。

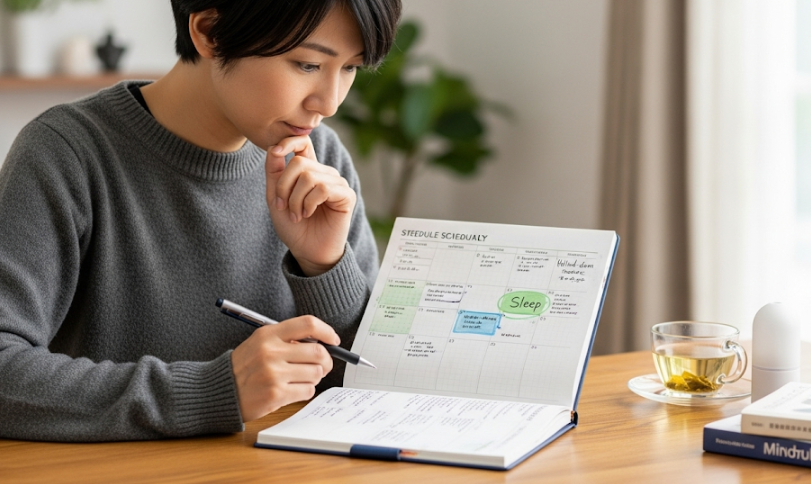

睡眠時間を確保するためには、まず「睡眠時間の優先度を高く設定する」という意識を持つことが大切です。仕事や趣味、家庭の用事などを優先して睡眠時間を削ってしまう方が少なくありませんが、これは負のスパイラルに陥る原因となります。理想的な睡眠時間は成人で6時間以上とされていますが、個人の体質や年齢によって異なります。

具体的な確保方法としては、まず1日のスケジュールを逆算して見直す「逆算法」が有効です。確保したい睡眠時間を設定し、そこから起床・就寝時刻を決め、仕事や通勤・通学、食事、入浴などの必要不可欠なタスクを配置していきます。そうすることで、自由に使える時間がどれくらい残るのかが明確になります。もし時間が足りないと感じる場合は、なんとなくスマートフォンを眺める時間や、ついついゲームをしてしまう時間など、削減できる部分がないか検討してみましょう。また、勤務時間や休憩時間を工夫したり、日中に仮眠をとることも、全体的な睡眠時間の確保に繋がります。

睡眠不足は仕事のパフォーマンスを低下させ、結果的に残業が増え、さらに睡眠時間が削られるという悪循環を生み出します。この負のスパイラルを断ち切るためには、仕事の効率化を図り、睡眠時間を創出することが重要です。企業側も従業員が適切な睡眠を取れるよう支援することが求められます。例えば、快適な労働環境の整備として、適切な照明や騒音対策、ブルーライト対策を行うことが挙げられます。休憩スペースを設置し、昼寝制度を導入する企業も増えています。

従業員個人が実践できる効率化のコツもあります。朝の活動を工夫することがその一つです。起床後すぐにコーヒーを飲むのではなく、目覚めてから1時間以上経ってコルチゾール(ストレス抵抗ホルモン)が低下するタイミングで摂取すると、午前中の覚醒が持続しやすくなります。また、朝食ではタンパク質を意識して摂ることで、午前中の集中力アップが期待できます。そして、最もストレス耐性が高いとされる朝の時間帯に、難しい仕事や重要なタスクを集中して行うことで、効率的に業務を進められるでしょう。

仕事中に強い眠気を感じることは、多くのビジネスパーソンにとって共通の悩みです。このような状況でパフォーマンスを維持するためには、短時間の仮眠が非常に効果的な疲労回復方法として注目されています。仮眠は、単に眠気を解消するだけでなく、脳の機能を一時的にリセットし、午後の活動への集中力を高める効果が期待できます。

理想的な仮眠時間は15分から20分程度とされています。この短い時間設定には明確な理由があります。人間の睡眠は、浅い眠りのレム睡眠と深い眠りのノンレム睡眠が交互に訪れますが、仮眠では入眠後すぐに訪れる深いノンレム睡眠のステージ2ほどで目覚めることが目標です。この段階で目覚めることで、いわゆる「睡眠慣性」(目覚めた後のぼーっとした状態)を最小限に抑え、すっきりと活動に戻ることができます。この短い休息は、夜の本格的な睡眠サイクルに悪影響を与えることなく、脳や身体を効率的にリフレッシュさせることが可能です。

仮眠がもたらすメリットは多岐にわたります。まず、集中力や判断力の低下を防ぎ、業務の正確性を向上させます。疲労が蓄積すると、些細なミスが増えたり、重要な意思決定に時間がかかったりしますが、仮眠によってこれらのリスクを軽減できます。また、気分転換や気持ちの切り替えを行いやすくする効果も期待できます。午後の仕事で創造的なアイデアが必要な場合や、複雑な問題解決に取り組む際には、仮眠が脳を活性化させ、新たな視点をもたらすきっかけとなることもあります。

ただし、仮眠を取る時間帯には細心の注意が必要です。遅くとも午後2時ごろまでにとるようにしてください。これには、体内時計への影響が大きく関わっています。午後遅くに仮眠を取ってしまうと、夜の本格的な睡眠サイクルが乱れ、寝つきが悪くなったり、夜中に目覚めてしまったりする原因となる可能性があります。結果として、翌日のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことにもつながりかねません。体内時計のリズムを崩さないためにも、仮眠のタイミングは非常に重要です。

仮眠の際には、深い睡眠に入りすぎない工夫をすることも有効です。完全に横になるのではなく、椅子に座ったまま行う「パワーナップ」が推奨されます。また、近年では、立ったまま寝る仮眠ボックス「giraffenap(ジラフナップ)」のような製品も登場しており、短時間で効率的に休息を取るための選択肢が増えています。このような姿勢での仮眠は、深い睡眠への移行を防ぎ、目覚めをよりスムーズにする効果があります。さらに、仮眠を取る前に少量のカフェインを摂取する「コーヒーナップ」も効果的です。カフェインが効き始めるまでに約20~30分かかるため、目覚めのタイミングでカフェインの効果が現れ、よりすっきりと起きられると言われています。静かで暗い環境を整え、目覚まし時計をセットすることも、質の良い仮眠には不可欠です。

睡眠時間の確保は、単に寝る時間を増やすだけでなく、全体的な生活習慣を見直すことが極めて重要です。規則正しい生活リズムを心がけることは、体内時計を整え、自然な眠りを促します。具体的には、毎日同じ時間に起床・就寝することを意識し、週末に「寝だめ」をするのではなく、平日の睡眠不足を解消する程度に留めることが推奨されます。

食事の面では、バランスの取れた食事を摂ることが大切です。特に、就寝前の消化に負担のかかる食事は避け、消化の良いものを摂るようにしましょう。適度な運動も睡眠の質を高めるのに役立ちますが、就寝直前の激しい運動は避けるべきです。日中に60分以上のウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を取り入れると良いでしょう。また、ストレス管理も睡眠の質に大きく影響します。ストレスを感じた際には、リラックスできる時間を作る、趣味に没頭するなど、自分なりの解消法を見つけることが大切です。もし、これらの工夫をしても睡眠障害が疑われる場合は、専門医に相談することも検討してください。

睡眠時間確保できない仕事に悩む方へ、この記事で解説した重要なポイントをまとめました。

「眠れない夜を、もう終わりにしませんか。」

かつて私自身、過労とストレスで眠れない日々を過ごしました。

疲れているのに眠れない、朝はだるく気力も出ない…。そのつらさを経験したからこそ、同じように不眠症でお悩みの方の改善をお手伝いしたいと思い、この道を志しました。

鹿児島にある当院では、自律神経の調整×WHO(世界保健機関)でも認められている不眠のツボ×睡眠習慣の指導による不眠症根本改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。

不眠症の背景にある自律神経の乱れやホルモンバランス、日常のストレスを丁寧に整え、自然に眠れる力を呼び起こし心と体を本来のリズムへ導きます。

■資格・実績

・国家資格4種(鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)

・睡眠の専門資格(日本睡眠機構 睡眠検定1級・スリーププランナー)

・10年以上の臨床実績/Googleクチコミ評価5.0(満点)

眠れない夜を重ねている方へ。

鹿児島で不眠症改善をめざす鍼灸院として、安心してお任せいただける環境をご用意しています。

「また自然に眠れる毎日」を、一緒に取り戻しましょう。